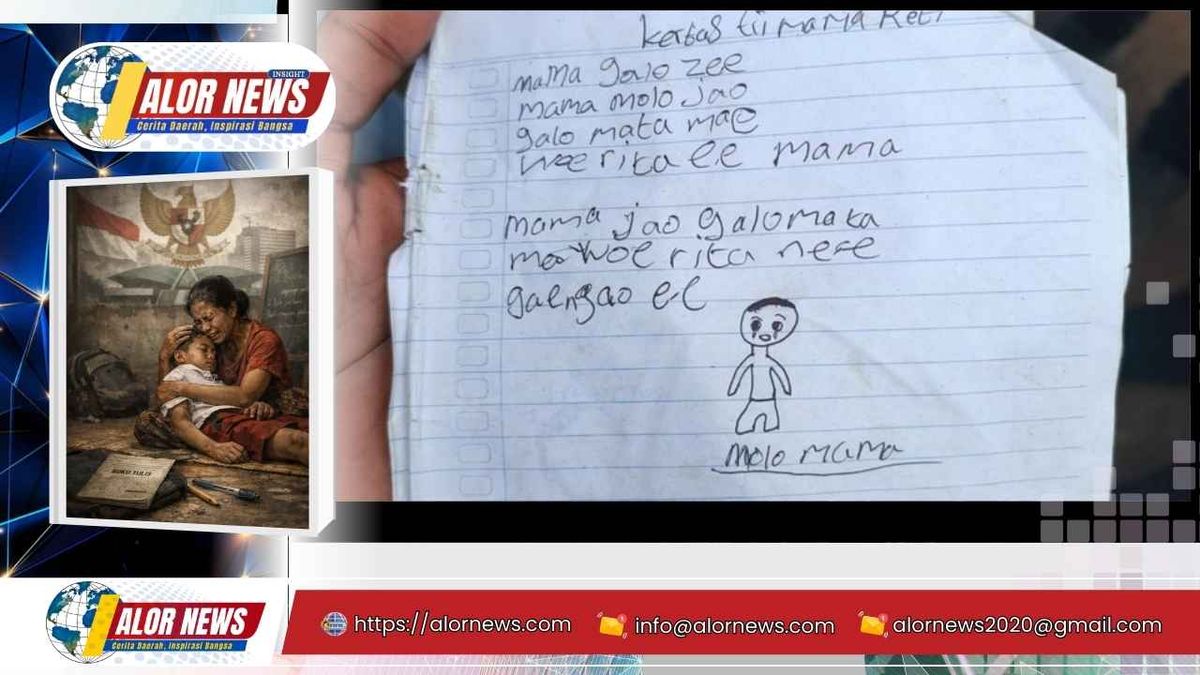

Kalabahi, Alor News – Sebuah peristiwa memilukan terjadi di Ngada. Seorang anak sekolah dasar memilih mengakhiri hidupnya karena hal yang bagi sebagian besar dari kita terasa sepele, orang tuanya tidak mampu membeli buku dan pena.

Tragedi ini bukan sekadar kisah duka satu keluarga, melainkan potret telanjang kegagalan kolektif—kegagalan kita sebagai masyarakat, dan terutama kegagalan negara dalam memastikan hak paling dasar seorang anak, memperoleh pendidikan yang layak tanpa rasa takut dan malu.

Di berbagai forum, kita sering menggaungkan jargon pendidikan gratis. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Bagi keluarga miskin, sekolah masih menghadirkan biaya-biaya tak tertulis, seragam, alat tulis, buku penunjang, iuran kegiatan, hingga tekanan psikologis ketika anak tak mampu memenuhi standar yang dianggap “biasa” oleh lingkungannya. Di titik inilah kemiskinan tidak hanya menggerogoti ekonomi keluarga, tetapi juga melukai martabat dan kesehatan mental anak.

Anak SD seharusnya berada pada fase bermain, belajar dengan rasa ingin tahu, dan merasa aman di sekolah. Ketika seorang anak justru dihimpit rasa takut karena tak membawa buku atau pena, ada yang salah dengan ekosistem pendidikan kita. Lebih keliru lagi jika ketidakmampuan itu berujung pada rasa malu, teguran yang melukai, atau stigma sebagai “anak malas” dan “tidak siap sekolah”. Anak-anak belum memiliki kosa kata untuk menjelaskan tekanan batin mereka. Yang sering muncul justru diam—dan pada kasus ekstrem, keputusasaan.

Pertanyaan mendasar yang patut kita ajukan adalah, di mana negara ketika alat tulis menjadi beban mematikan? Negara hadir melalui kebijakan, anggaran, dan sistem perlindungan. Kita memiliki Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai program bantuan sosial, dan regulasi yang melarang pungutan. Namun tragedi ini menunjukkan adanya celah besar antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan. Bantuan yang tidak tepat sasaran, mekanisme pengawasan yang lemah, serta minimnya sensitivitas sosial di sekolah menjadikan anak miskin kembali menjadi korban.

Sekolah semestinya menjadi ruang aman yang memanusiakan anak. Guru bukan hanya pengajar kurikulum, tetapi juga pendidik yang membaca tanda-tanda psikologis murid. Ketika seorang anak berulang kali datang tanpa alat tulis, itu bukan sekadar pelanggaran tata tertib; itu adalah sinyal. Sinyal tentang keluarga yang sedang berjuang, tentang anak yang memikul beban di luar usianya. Di sinilah empati dan kebijakan sekolah diuji, apakah kita menghukum, atau menolong?

Baca Juga: Ironi Dunia Pendidikan: Karpet Merah untuk SPPG MBG, Guru Honorer Terus Terabaikan

Tentu, tidak adil jika seluruh beban diletakkan di pundak guru dan sekolah. Negara harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis benar-benar bebas dari biaya esensial, termasuk alat tulis dasar bagi anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan yang akurat dan respons cepat, sehingga bantuan kecil—buku dan pena—tidak terlambat datang. Program bantuan yang bersifat makro harus disertai intervensi mikro yang menyentuh kebutuhan paling dasar.

Lebih dari itu, tragedi ini mengingatkan kita pada pentingnya kesehatan mental anak dalam sistem pendidikan. Konselor sekolah, pelatihan guru tentang perlindungan anak, serta budaya sekolah yang anti-stigma bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Anak harus merasa aman untuk berkata “saya tidak punya” tanpa takut dipermalukan. Rasa malu adalah kekerasan yang sering tak terlihat, namun dampaknya bisa fatal.

Masyarakat pun tak bisa cuci tangan. Di sekitar kita, sering kali ada anak yang berangkat sekolah dengan beban ekonomi keluarga di punggungnya. Gotong royong yang kita banggakan seharusnya hadir dalam bentuk paling sederhana, kepedulian. Namun kepedulian warga tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara. Ia hanya menjadi jaring pengaman sementara, bukan solusi permanen.

Tragedi di Ngada seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak boleh menormalisasi kemiskinan sebagai takdir, apalagi membiarkannya merenggut nyawa anak-anak. Setiap anak yang pergi karena sebab yang sebenarnya bisa dicegah adalah dakwaan moral bagi kita semua. Buku dan pena tidak seharusnya menjadi pembatas antara hidup dan mati.

Jika hari ini kita gagal menjawab pertanyaan “di mana negara?”, maka besok pertanyaan itu akan kembali—mungkin dengan korban berikutnya. Dan saat itu, penyesalan tak lagi punya arti.

Penulis : Redaksi Alor News